休刊

いつも立ち寄る書店の雑誌コーナーで、私は久しぶりにこの雑誌を手にレジへと向かいました。元号が変わって初めて買う「鉄道ジャーナル」。私は自分を育ててくれたこの雑誌と疎遠な状態が続いていました。

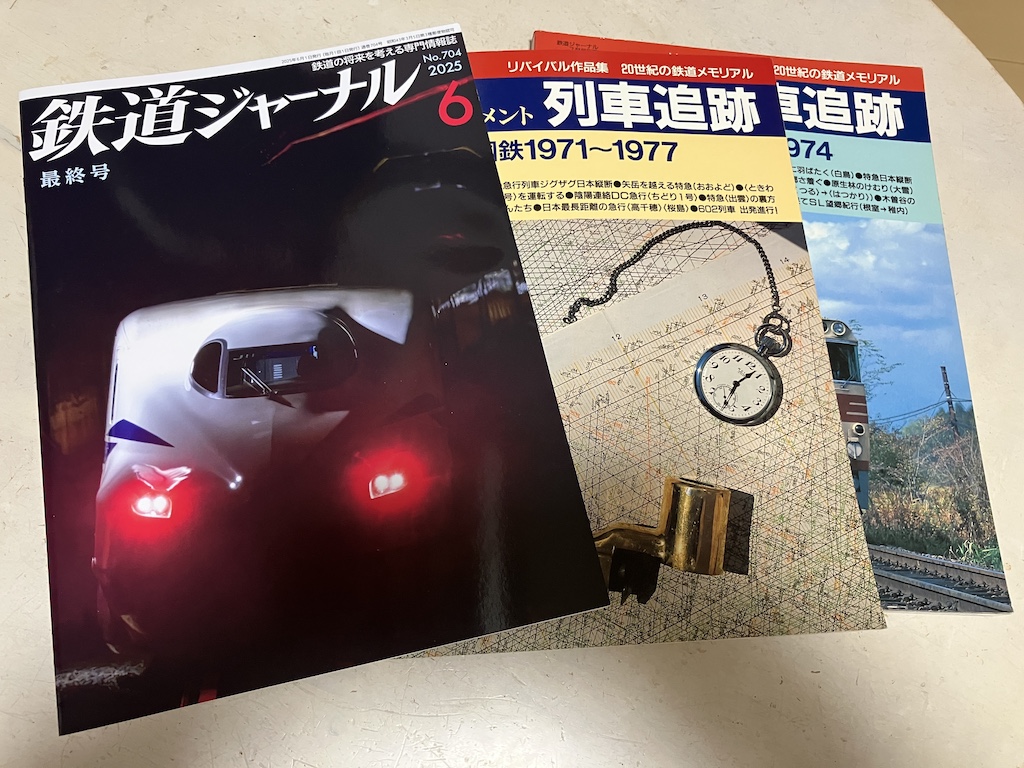

販売日である毎月21日になるとなんとなく気になって表紙は眺めていましたが、手に取ることはほとんどありませんでした。「今は忙しから読む時間がない、そのうち買おう」そう思い続けているうちに、ネット上では休刊の噂が出始め、そしてこの日手に取ったNo.704号には「最終号」と記されていました。

何年も読んでいなかったくせに偉そうですが、月並みの言い方をすると私の中で一つの時代が終わった気持ちがします。初めて手にした日から、40年近く当たり前のようにあったものが消えてしまうことに世の無常と喪失感を感じています。

「本当に鉄道ジャーナルがなくなる日が来たのか」書店で最終号を手にして以来毎日そう思い続けています。

今、鉄道は空前のブームを迎えています。乗り鉄、撮り鉄、模型鉄を始め、葬式鉄や反射鉄という意味不明のものまで数多くの「テツ」というカテゴライズが現れて、日夜その数を増やしています。

かつては男性の一部の趣味であった鉄道ですが、その裾野も広がり若い女性やママの中にも愛好者が現れるまでになりました。

鉄道を特集としたテレビ番組も毎日のように放送され、芸能人の中にも鉄道好きを公言する人が老若男女を問わず現れています。

そんな中にあって、鉄道趣味を代表するような雑誌がなくなるわけであります。にわかには信じることのできない気分ですが、鉄道趣味の範囲が広がりすぎ一つの雑誌だけではとらえきれなくなったということでしょうか。

きっかけと出会い

初めてこの雑誌を手にしたのは小学校5年生の時でした。大好きな叔母がくれた現物支給のお年玉の中の一つでした。

私は貪るように読みました。物心ついた時から鉄道は好きで、いろいろな本を読んでいましたがこの鉄道ジャーナルは特別でした。それはこの雑誌が大人を読者として想定していたからです。まだ小学生だった私は「大人の世界へ来いよ」と言われた気がしました。

それまで読んでいたのは「車両」とか「駅」とか「特急」がテーマの本でした。鉄道ジャーナルは「列車とそれに付随する物語」や「日本の交通政策の中での鉄道」が主なテーマでした。その名の通り「ジャーナリスティックな視点」で作られている雑誌です。

鉄道や地理が好きで、少し政治的な視点も持ち始めた子供であった私にこの視点は響きました。私は地図や時刻表を眺めながら、まだ行ったことのない場所やそこに住む人々の暮らしを考えるのが好きでした。そんな私に空想の燃料を注いでくれ流のがこの雑誌の記事や写真でした。

鉄道とは人やものをある場所から別の場所に輸送するするための交通機関にしかすぎません。しかし、見方を変えるとそれは人々の生き方や生活様式を変えるものであり、人の思考そのものを変化させる要素にもなりえます。

鉄道という一本の糸を通じて、都市、産業、文化、自然、環境とたくさんの問いを立てることができます。そしてその中心にいるのはいうまでもなく人間です。

人がいて、その周りに環境があり、そこに暮らしがあります。それらを鉄道を絡めた視点から考察するのです。

鉄道ジャーナルは私にそのようなことを考えさせてくれた雑誌でした。

月に一度、発売日になるとお小遣いを手に書店に向かいました。まだ一人旅のできない年齢だった私にとって鉄道ジャーナルと時刻表は、私を遠くへと連れて行ってくれる夢の乗り物でした。高校生になったら、大学生になったら、そう思いながら私はこの雑誌を読みました。

主な執筆者の一人である種村直樹氏は、私が初めて名前だけで書籍を買う人になりました。

想像を超えた時代

思春期に入り異性が気になり始めると、私は鉄道好きであることが少し恥ずかしくなり始めました。同級生とは車やバイクの話をしても、鉄道については何も語りませんでした。

そうであっても私の鉄道へ対する思いは変わりません。私は誰にいうこともなく鉄道ジャーナルを買い、一人で楽しんでいました。

大学に入り、車に乗ってバンドをしても、私は隠れキリシタンのように密かにこの雑誌との関係を続けました。そしてその関係は働き始めても続き、30代の半ばごろに途絶えました。

相変わらず鉄道は好きです。しかし鉄道ジャーナルを買っても飛ばし読みする程度で、じっくりと向き合うことななくなったのです。なんとなく面白くないのです。虚しさが湧き上がってくるのです。

今回、最終号を買ってその理由がわかりました。二つあります。

一つ目は長距離を走る列車が日本から消えてしまったことです。そういうと「新幹線があるではないか」と反論が聞こえてきそうですが、現在の新幹線は私にとって航空機とあまり変わりません。

ふたつの地点を最速で結ぶことが至上命題となっている輸送機関であり、その間で何を見て何を行うのかということは重要ではありません。たぶん理想の新幹線は、ドラえもんの「どこでもドア」のようなものだと思います。

私にとって旅とは目的地よりもむしろその途中に魅力が詰まっています。「目的に到着したい。しかし到着した瞬間に途中の景色が懐かしくもう一度行ってみたい」そのような相反する気持ちを持ちながら私は旅をします。

そしてその矛盾した気持ちは、旅程が長いほど高まるのです。こんなところでも私は列車と人生とを重ね合わせています。私は新幹線以外の長距離列車がなくなった日本には、乗りたいと思う列車があまりありません。急ぐだけの味気ない生き方はしたくないということでしょう。

長距離列車に同乗して取材を行った「列車追跡」は鉄道ジャーナルの目玉の一つで、私が何より楽しみにしていた記事でした。私はその記事の中に鉄道を超えたドラマを見ようとしていました。

二つ目の理由はこの雑誌から人の気配が消えたことです。鉄道ジャーナルだけではありません。現在ほど人の顔を公共の媒体に載せることが難しくなった時代はありません。それは高等学校という私の職場でも同じです。

個人情報という名のものに個人名や個人写真を人の目に触れる場所に掲示するときは、その都度本人や保護者に許可を確認しなくてはならなく、その労力は膨大です。

押入れの書庫から古い「列車追跡」を取り出してみます。客室で、ホームで、駅前で、鉄道を中心にさまざまな人たちの表情が写真から伝わってきます。その場の臨床感、各人の過去やこれからまで想像できそうです。

最終号には人の写った写真はほとんどありません。あっても遠景か後ろ姿で、正面を写したものにはぼかしがかかっています。

「ジャーナリスティック」を売り物にした雑誌に、人の姿を載せることができないのです。人が出てこない物語はありませんし、人を抜きにした交通政策も存在しません。

旅が点と点との移動になり、人間の営みを映像として示すことができない時代が来るとは、初めてこの雑誌を手にした少年の私の想像を超える出来事でした。

根が悲観主義な私はこのような状態をディストピアであると捉えてしまうのですが、せめて私のこれまでの人生に「鉄道ジャーナル」が存在し、鉄道を通じて地理や人間について思いを巡らせる機会を与えてくれたことに感謝しています。