続けること

「自分は果たして継続力のある人間なのだろうか」と自問する。何かを続けるということには大きく分けて三つの側面があると思う。

一つ目は自分のやりたいことを、自ら進んで続けること。

二つ目はできればやりたくないが、仕方なく続けること。

三つ目はするべきではないとわかっているが、続けてしまうこと。

もちろん、物事はそんなに単純に分けられるわけがなく、この三つの間には無数のグラデーションが存在する。さらに、ある一つの物事であっても、時には一つ目の「続ける」になり、またある時には二つ目や三つ目の「続ける」に変化する。

例えば私にとってイタリア語学習はこれに当てはまる。高校で英語を教えている私は、英語がわからない生徒の気持ちを理解しようとイタリア語を独学で始めた。外国語なら何でもよかったのだが、かつてロンドンで知り合ったイタリア人が話すイタリア語のイントネーションが何とも魅力的に感じられた。だから、本当にそれだけの理由でイタリア語を選んだ。

何事もそうであるが、やり始めは楽しかった。しかし、壁にぶつからない上達はない。特に私はテキストを中心に独学で勉強したため、度々壁にぶつかった。さらに、教師は多忙な職業である。集中して学習する時間を確保することも難しかった。

そんな中、私は結婚し、子供もできた。夫と父親という役割が私に加わった。相変わらず仕事は忙しい。休日は部活動の世話もしなければならない。それがない日は子供をどこかへ連れて行き、小学校に入ると野球のお世話だ。

この間に私のイタリア語学習は、一つ目から三つ目の「続ける」を経験した。楽しい時もあった。しかしその期間は短かった。

できれば他のことをしたかったが、今まで積み重ねてきたことがなくなるのが怖くて消極的に続けていた時期もあった。この時期は現状維持をするのが精一杯で、上達している実感がなかった。

イタリア語にこだわるあまり、他のことを経験しないつまらない人間に私はなってしまう、いますぐやめるべき、でもやめるのが怖い、そんな時期もあった。数週間テキストを開かない期間と、得たものを失う恐怖で身に入らない学習を繰り返す期間を繰り返した。

いろいろな時期もあったが、私は結局イタリア語学習を続けた。私は現状維持バイアスが強い人間である。苦しい時も、イタリア語学習を切り捨ててしまう勇気がなかった。

目標だった検定の二級も取得し、ある程度は聞いて読んで話せるようにはなった。イタリア語の視点で英語を見ることができ、英語のより深い部分が理解できるようになった。

今は少なくともそう思うことができる。しかし、この間に私が失ったものを可視化することはできない。人生は無数の選択の積み重ねからできている。私がイタリア語学習を続けると思ったのと同じ数だけ、私は別の可能性を失っている。

新たな沼

英語を教えることが仕事になるなど、採用試験を受けるまでは考えていなかった。私はずっと地理をはじめとする社会科に興味がある人間であった。

しかし、職業になったからには力をつけ続けるべきである。仕事を始めた頃、私は劣等感の塊であった。自分は周りの力のある英語教師と比べて英語の力がないことは明らかであった。だから私は勉強した。英語を学び続けることは、私のアイデンティティと一致するものであった。だから英語学習に関しては「続けている」という感覚がない。

強いて言えば一つ目の「続ける」、つまり「自分のやりたいことを、自ら進んで続ける」である。

今私は自分の中で「続ける」とどう折り合いをつけていこうか考えながらこの文章を書いている。

先ほど書いたイタリア語、これはもう満足しているようなあきらめているような複雑な気分である。ある程度できるようになったことは嬉しいが、これから忙しい時も結局は私の人生の時間の一定の部分を費やし続ける存在なのだとあきらめている。

今、私の筆を進めているのは「台湾語とどう折り合いをつけるのか」という思いである。

以前にも書いたが、約10年前に私は初めて台湾語のテキストを買った。この国の鉄道に興味を持ったことが発端であり、その後訪問して言葉を学びたいと思ったのだ。

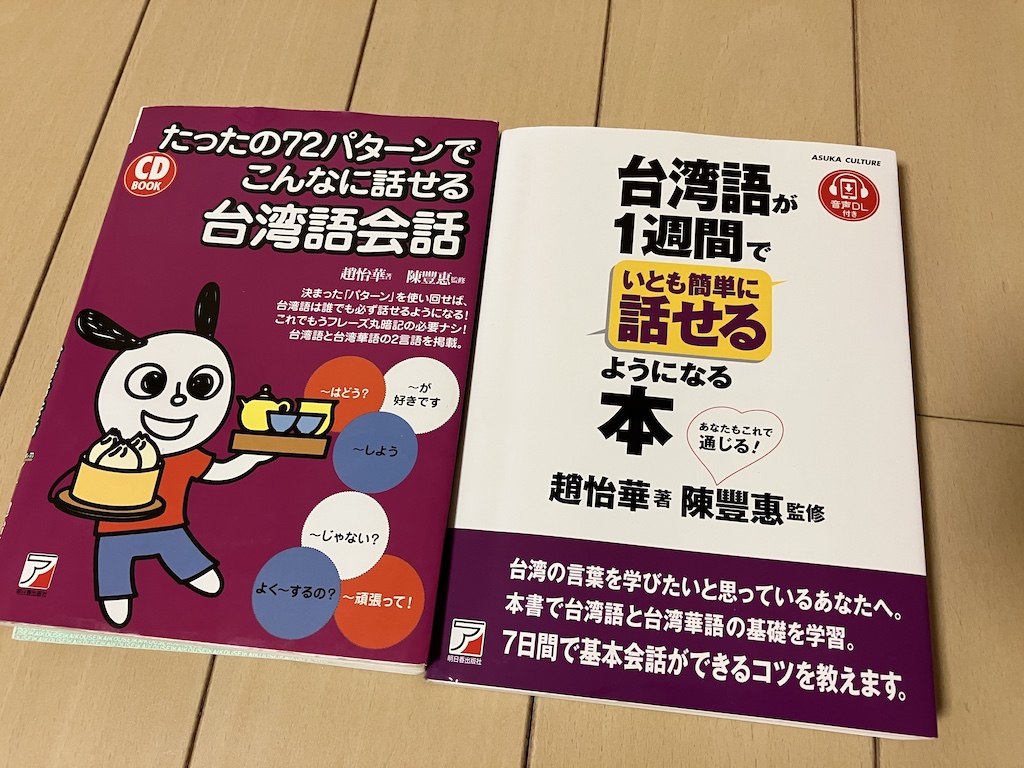

しかし、イタリア語学習の時間を取ることさえままならないのに、全く構造の異なる台湾語を学び続けるのは無理があった。私は2冊のテキストを買ったものの、ほとんど行わずに放置した。

「英語とイタリア語がわかればいいじゃないか。これから先の人生はこれらのブラッシュアップを続けて、日本語と合わせてトライリンガルに近づこう」

私の心の声であった。

しかし、現状維持バイアスの強い私の中に種火が残っていた。そして、その種火は周りのものを巻き込んで炎の勢いを増しつつある。

私は今、台湾語学習を毎日行っている。もちろん、英語とイタリア語も同時進行である。それだけではない。私が3冊目、4冊目に買ったテキストがいけなかった。

これらは、台湾語と台湾華語とが併記されたテキストであった。

台湾語は国民党が大陸から入ってくる以前に住んでいた多くの住民の多くが話していた言葉。元々は福建あたりの言葉がベースになっているが、50年間の日本統治時代を経て独特の進化を遂げた言語である。

台湾華語は大陸で話されていた中国語で、国民党が台湾に持ちこんだが、70年以上の時を経て大陸の中国語とは異なる部分も多々ある。

この両方の言語が併記されたテキストを読んでいると、漢字の発音は異なるものの、どちらも日本での漢字の発音から連想できる言葉が多くて面白いのだ。これは日本での漢字の音読みが呉音、漢音、唐音と複数あることから起こる現象だと思う。

もちろん、声調など難しい要素もあるが、台湾語と台湾華語を並べて読んでいると、漢字の音の復習をしているようで面白い。さらに、簡略化された中国語と異なり、台湾ではかつて日本でも使っていた繁体字が使われているため、字面だけ見ても意味をとらえることができる。

その上、同じ漢字であっても日本と台湾とでは意味が全く異なることもあり、それも学習していて興味深い点である。

そのようなわけで、今、私はこの二つの言語に対して一つ目の「続ける」の状態になっている。そして、この幸せな状態は、私が最初の壁にぶつかるまで続くと考えられる。

私は今、4つの外国語を「続ける」状態にある。しばらくはこの流れに身を任せようと思っている。そのうち何かブレイクスルーが生まれそうな気持ちもするが、イタリア語の時のような一つ目から三つ目の「続ける」を同時にこれら二つの言語に持ったとき、自分が耐えられるのかどうか不安でもある。